Der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt war Professor in Bochum, Würzburg und Berlin, dort auch acht Jahre lang Präsident der Freien Universität. Von 2018 bis 2023 leitete er die Hochschulrektorenkonferenz. Von dort wechselte er als Sprecher der Geschäftsführung zur neugegründeten Wübben-Stiftung Wissenschaft.

Als Wissens- und Wissenschaftsgeschichte kann die Biografie sich neben anderen Formaten wissenschaftlichen Schreibens durchaus sehen lassen, findet Peter-André Alt. Da die Ereignisse eines Lebens und die Entstehung eines Werks auf gewisse Weise miteinander korrespondieren, kann ihre sorgsame Verknüpfung in der Biografie ganz neue Erkenntnisse hervorbringen – vorausgesetzt, man hütet sich vor allzu simplen Kausalitäten.

Im Booktalk erzählt Peter-André Alt, was es alles braucht, um eine gute Biografie zu schreiben: Neugier, profunde Kenntnisse, ein wenig Lebenserfahrung, Schreibhandwerk, das man am besten selbst erledigt, und den Willen, es eine ganze Weile mit der biografierten Person auszuhalten.

Doppelleben

Peter-André Alt und die Korrespondenz von Werk und Person in der Biografie

In der Wissenschaft hat sich die Angst vor dem biografischen Erzählen als Mittel der Erkenntnis ein wenig gelegt, wenn auch noch nicht in allen Disziplinen. Das Genre sitzt allzu gern zwischen den Stühlen und entzieht sich Forderungen nach Eindeutigkeit und Strenge. Doch das Fiktive hat im Faktischen seinen festen Platz, finden nicht nur Historiker. Wird ein Menschenleben mit allem Wohl und Wehe in seiner ihm eigenen inneren und äußeren Welt gezeigt, wäre ein nüchtern faktizierender Bericht behördlicher Art wohl fehl am Platze.

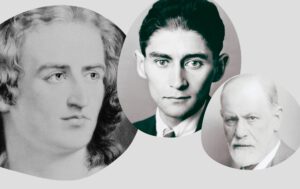

Erzählen kann im Widerspruch zum wissenschaftlichen Schreiben stehen, findet Peter-André Alt, aber es muss nicht so sein. „Die Grenzen zwischen Fiktion und Wahrheit sind fließend“, sagt der Literaurwissenschaftler, der große Biografien zu Schiller, Kafka und Freud vorlegte. Zumindest eine weitere wird folgen.

In seinem gut 1000-seitigen Werk über Sigmund Freud kündigt Alt in der Einleitung an, dass die Biografie als Aufklärung mehr als „nur“ die Person porträtiert. „Indem dieses Buch Freuds Leben in den Horizonten der modernen Ideengeschichte erzählt, schreibt es zugleich die Biographie der Psychoanalyse.“

SW Kann ein solches Doppelporträt – Person und Werk – ein Muster für biografisches Schreiben in der Wissenschaft insgesamt sein? Biografien zum Beispiel über Albert Einstein gelten ja als besonders gelungen, wenn sie die Relativitätstheorie gut erklären – und umgekehrt.

Peter-André Alt Natürlich bedingen Werk und Person sich immer auf gewisse Weise gegenseitig. Das eine wirkt auf das andere ein, wobei man sich vor allzu simplen Kausalitäten hüten sollte. Eine Biografie im Sinne einer Lebensgeschichte kann durchaus Prozesse der Erkenntnis zu dem hin zeigen, was zu einer bestimmten Zeit als anerkanntes Wissen galt. Sie kann aber auch neue Erkenntnisse über Person und Werk hervorbringen. Beides sollte man stets im Kontext der jeweiligen Zeit, ihrer Denkstile und gesellschaftlichen Verhältnisse sehen. Sigmund Freud würde heute wohl andere Theorien entwickeln.

Also sind Biografien am Ende vielleicht doch „Erfindungen der Wahrheit“, wie der Schriftsteller und Biograf Peter Ackroyd es einmal ausdrückte?

Derlei Zuspitzungen sind sehr beliebt, aber man sollte sie nicht überstrapazieren. In der Postmoderne wird viel über den Konstruktionscharakter von „Wahrheit“ diskutiert. Dass es in einer erzählenden Biografie notwendige Fiktionen gibt, heißt nicht, dass man nicht eine gut belegbare Position zur porträtierten Person einnehmen sollte. Es ist wichtig, eine Zielgröße zu haben, die man als Wahrheit akzeptieren kann.

Damit wäre die Biografie ein Erkenntnisverfahren, das Anerkennung verdient?

Als Genre ist die Biografie, zum Beispiel als Wissens- und Wissenschaftsgeschichte, eine wichtige Ergänzung zu anderen Formaten wissenschaftlichen Schreibens. Die häufig auftretende Furcht vor der Gefahr, ins Triviale abzugleiten, sollte man dabei nicht überbewerten.

Aber wie kann man die unerwünschten Trivialitäten vermeiden?

Wenn man den Wunsch hat, durch einen Blick auf die Person zu neuen Erkenntnissen über das Werk zu gelangen, sind Vorsicht und Sorgfalt unverzichtbar. In der populären Biografik haben wir es häufig genug mit Kurzschlüssen zwischen Ursache und Wirkung zu tun, wenn aus echten Trivialitäten weltbewegende Einflüsse auf die Entstehung einer Großtheorie abgeleitet werden. Aber zuallererst ist auch bei der Einschätzung dessen, was Trivialitäten sind, Vorsicht geboten. Es ist ein Unterschied, ob ich dem Lebensweg und dem möglichen politischen Werdegang eines Menschen folge, der in bitterer Armut aufwuchs, oder ob ich eine von derlei Sorgen freie Person mit tief verborgenen Traumata und ihre womöglich kompliziert verschlüsselten Werke porträtiere.

Einem Lebensweg folgen … Beim Schreiben von Biografien scheint sich die Chronologie als Ordnung des Stoffs anzubieten. Gegen diese Art der Darstellung gibt es Vorbehalte. Ein linearer Lebenslauf sei eine Fiktion, heißt es, und das Konzept der geschlossenen Person sei ohnehin obsolet. Was tun?

Eine Biografie als klassische Chronologie anzulegen, ist in der Tat ein schwieriges Unterfangen, vor allem, wenn ich Person und Werk zueinander in Beziehung setzen will. Die richtige Reihenfolge ergibt sich nicht von allein. Wie verknüpfe ich die Entstehung der Schriften mit den Lebensereignissen? Soll ich das Buch nach den Werken ordnen oder nach den Stationen der Lebensgeschichte? Natürlich gibt es Kausalitäten in Lebensgeschichte und Werkentstehung, mit denen man chronologisch arbeiten kann. Aber letztlich muss jede Chronologie immer eine Konstruktion bleiben.

Die Erfahrung lehrt, dass gut geschriebene Bücher für ein anspruchsvolles, denkfreudiges Lesepublikum auch in der Wissenschaft funktionieren – und umgekehrt. Vor diesem Hintergrund gibt es die Vermutung, bisweilen auch die Beobachtung, dass die gelegentlich noch vorhandene Scheu vor dem (biografischen) Erzählen in der Wissenschaft zu einem nicht geringen Teil fehlendem sprachlichem Handwerk geschuldet sei.

Unterweisungen in richtigem Zitieren oder im Anlegen eines Literaturverzeichnisses, wie sie an Hochschulen zahlreich angeboten werden, sind sicher notwendig und auch hilfreich. Aber das reicht nicht. Bei allen neuerlichen Überlegungen zu „Storytelling“ in der Wissenschaft haben wir grundständiges Schreibhandwerk und Sprachdenken sträflich vernachlässigt – was im Übrigen auch für andere Kulturtechniken gilt. Zu glauben, sie durch künstliche Systeme ersetzen zu können, ist ein Trugschluss und wird in eine intellektuelle Sackgasse führen.

Was braucht man außer handwerklichen Grundlagen noch, um eine gute Biografie zu schreiben?

Zuerst einmal Neugier. Sie darf sich aber nicht nur der Person und dem Werk zuwenden. Es gilt, den gesamten Kontext mit einzubeziehen, die Zeit, in der die Person gelebt hat, den Alltag, den sie zu bestreiten hatte, auch mit einer gewissen Liebe zum Detail. Wenn ich die Gefahr abwenden will, voreilige Schlüsse zu ziehen, falsche Kausalbeziehungen herzustellen oder aus unbedeutenden Begebenheiten den Kern des schöpferischen Wirkens abzuleiten, muss ich den Stoff gründlich durchdrungen haben. Dabei sollte man sich auch gut überlegen, ob man es über längere Zeit mit der betreffenden Person aushalten kann. Es kann eine Herausforderung sein, die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz, Fakten und notwendiger Fiktion zu finden. Ein wenig Lebenserfahrung ist in jedem Falle hilfreich.

Der britische Historiker Thomas Carlyle (1795 bis 1881) sah die Weltgeschichte als Biografie großer Männer. Es waren unter anderem die Heldengeschichten des 19. Jahrhunderts, die der Biografie in Teilen der Wissenschaft einen schlechten Ruf einbrachten. Sigmund Freud, für die einen eine Art Befreiungsheld, für die anderen ein unwissenschaftlicher Fantast, polarisiert wie kaum eine andere Figur der Wissenschaftsgeschichte. „Heldenverehrung muss man in jedem Falle vermeiden“, sagt Peter-André Alt, „das Gegenteil aber auch. Die beste Position ist es, seinem Gegenstand auf Augenhöhe zu begegnen, zumindest mit Respekt.“

Oder man liest gelegentlich Schelmenromane. Christoph Martin Wieland empfahl als Antidot gegen biografische Schwärmerei unter anderen die Lektüre der Werke des Miguel de Cervantes Saavedra, dessen Don Quixote Wieland mit seinem Don Sylvio von Rosalva rund 150 Jahre später die Ehre erwies. Ungewohnte Perspektiven können unerwartete Erkenntnisse hervorbringen, wie vielleicht die historische Neubestimmung einstiger Helden, die Rettung noch unbekannter bedeutender kluger Köpfe vor dem Vergessen oder die biografische Ehrung derjenigen, die stets im Schatten der Helden verschwanden.

Eine Frage gab es noch an den Literaturwissenschaftler. Wie wahr kann die Biografie einer erfundenen Person sein, die von eindeutig belegbaren Fakten umgeben ist? Wie fiktiv wird die Stadt London, weil der fiktive Dr. Watson Geschichten über den fiktiven Detektiv Sherlock Holmes erzählt? Wie viele autobiografische Züge gab der Arzt Arthur Conan Doyle seinem Geschöpf mit, wenn es reale Pflanzengifte analysiert?

Wie in jeder Biografie über reale Personen treffen auch in den zahllosen Sherlock-Holmes-Biografien Fakten und Fiktion aufeinander – nur eben anders herum. „Solange eine Biografie von Sherlock Holmes konsistent ist und Arthur Conan Doyles Vorlage respektiert, ist sie in diesem Sinne durchaus wahr“, findet Peter-André Alt.

Vielleicht war es ja das, was Peter Ackroyd meinte.

Peter-André Alt

Schiller. Leben – Werk – Zeit

München 2009

736 S., Mit 28 Abbildungen

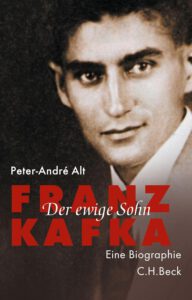

Peter-André Alt

Franz Kafka.

Der ewige Sohn

4., durchgesehene Auflage

München 2023

763 S., mit 43 Abbildungen

Peter-André Alt

Sigmund Freud

Der Arzt der Moderne.

München 2016

1036 S., mit 42 Abbildungen

Bildnachweise:

Porträt Peter-Andre Alt: Wübben-Stiftung Wissenschaft

In der Kollage:

Porträt Schiller: Foto von Sophus Williams nach einem Gemälde von Ernst Hader, 1884. Wellcom Images

Porträt Kafka: socolorization, farblich verändert

Porträt Freud: Max Halberdtadt – Public Domain

Don Quixote: Public Domain